過去の講演会

2015年度記念講演会 ―日本人の無常観と死生観─

| 日時 | 2015年5月30日(土) 14:30~16:00(受付14:00~) |

|---|---|

| 講師 | 島薗 進 氏 宗教学者 東京大学大学院人文社会系研究科名誉教授 上智大学神学部特任教授・グリーフケア研究所所長 |

| 内容 | 【講師プロフィール】 1972 東大文学部宗教学宗教史学科学卒 1977 東大学院人文科学博士課程単位取得退学、筑波大学哲学思想学系研究員(文部技官) 1981 東京外国語大学外国語学部日本語学科助教授 1994 東京大学文学部宗教学宗教史学科教授 1995 同大学大学院人文 社会系研究科教授 1996 シカゴ大学宗教学部客員教授 1997 フランス社会科学高等研究員招聘教授 2000 テュ-ビンゲン大学日本文化研究所客員教授 2013 東京大学名誉教授 上智大学神学部特任教授・グリーフケア研究所所長 主要著書『国家神道と日本人』『現代宗教とスピリチュアリティ』『日本仏教の社会倫理』等 |

|---|---|

| 添付ファイル |

連続講座 現代を生きるケアの思想と実践ーいのちのバトンタッチに向けてー

| 日時 | 1.高齢社会の課題とケアの精神とは 2015年1月21日(水) 2.ターミナルの人に寄り添うケアを求めて 2015年2月4日(水) 3.遺族の悲しみにどう向き合い、寄り添うか 2015年2月18日(水) 各回 18:30~20:30(受付18:00~) |

|---|---|

| 講師 | 1.高齢社会の課題とケアの精神とは (1)テーマ:高齢社会における福祉と介護の実情と課題 講師:前田邦博(文京区区議会議員) (2)テーマ:在宅看護の基本精神について 講師:原礼子(慶應義塾大学教授・在宅看護学) 2.ターミナルの人に寄り添うケアを求めて (1)テーマ:高齢者終末期ケアとコミュニケーション 講師:大濵竹彦(本会副理事長・医師・老年病・終末期医療) (2)テーマ:日本の伝統とターミナルケアの精神 講師:田畑邦治(本会理事長・白百合女子大学教授・宗教哲学) 3.遺族の悲しみにどう向き合い、寄り添うか (1)テーマ:死別の「かなしみ」とその寄り添う姿勢 講師:藤井忠幸(本会副理事長・グリーフセラピスト) (2)テーマ:自死遺族のケアから学んで 講師:小山達也(本会理事・東京女子医科大学講師・精神看護学) |

| 内容 | 現代では、医療の進歩、少子化、高齢化・寿命の延び、家族形態の変化を受け、「生老病死」に関するテーマも多様化しています。また、東日本大震災を契機に、人間にとって何が根本的に大切なものかが改めて問われています。 この講座では、行政・医療・看護・死生学・哲学などの諸側面から人間の喜びの道であるケアの本質を学びます。そして、自分自身や家族の「老いや介護」、「死」を含め、現代を生きる者として、いかに生きるかを問うきっかけになることを願っています。 |

|---|---|

| 添付ファイル |

記念講演会 ―残された者の生き方 ─ 「3・11」の喪失を経て、「新しい生き方を創る」

| 日時 | 2014年5月31日(土) 14:00~15:30(受付13:45~) |

|---|---|

| 講師 | 木村紀夫氏(白馬村「深山の雪」オーナー) |

| 内容 | 本会の新たなスタートに当たり、「3・11」の体験者をお招きし、私たちが忘れてはならない“その後”と向き合う機会を持つのは意義深いことと思います。 木村紀夫さんは福島県大熊町出身の方で、父と妻を亡くし、次女は行方不明です。 深い喪失のなか、自ら始めた暮らしの営みには、遺族として、原発事故被災者として、何をなすべきかという問いかけが込められています。 白馬の小さなペンションで再生の夢を賭け、新しい生き方を創ることが会えなくなった家族とつながる仕事と木村さんは言います。 残された者の生き方を探る、その静かな格闘の日々に、どうぞ耳を傾けて下さい。 |

|---|---|

| 備考 | プロフィール: 1965年 福島県大熊町生まれ。2011年3月11日、勤務中に被災。 海岸近くの自宅は流失。翌12日早朝から福島第一原発事故により、故郷を追われる。父・王太朗さん(当時77歳)は49日後に妻・深雪さん(当時37歳)は三カ月後に遺体発見。次女汐凪ちゃん(当時7歳)は行方不明。汐凪ちゃんの捜索は今も続き、帰宅困難区域になっている自宅周辺に毎月通う。 現在は、避難先の長野県白馬村で長女・舞雪ちゃん(中学2年)と二人暮らし。中古ペンションを改修し、できる限り電気に頼らないエネルギー循環型の宿泊所を目指し、有志の人とオープンに向けてワークショップを重ねている。 講演会終了後:15時30分~17時 懇親会を行います。(参加費1,500円) |

| 添付ファイル |

創立30周年記念 連続講座いのちの再建弁護士 -会社と家族を生き返らせる-

| 日時 | 2012年12月8日(土) 14:00~17:00(受付13:30~) |

|---|---|

| 講師 | 村松謙一氏(光麗法律事務所代表) |

| 内容 | 中小企業再建専門弁護士が語る、人生の「再生」。顧問先の社長の自死、愛娘の突然の死を自らの人生の宿命とし、絶望の中の希望を語る。誰もが見放した会社を、人生を、命を救う。 NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演は大きな反響を呼び、異例の二度の再放送に。今回の講演は法律家の啓蒙としての場ではなく、命の尊さを共に語り合い、交流しあう場にしたいと望んでいる。 |

|---|---|

| 備考 | 村松 謙一氏:プロフィール 1954年静岡県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。清水直法律事務所入所後、90年村松謙一法律事務所開設。2000年光麗法律事務所に改名。法務省「倒産犯罪研究所」講師。参議院「財政金融委員会」参考人。これまで関わった再建事件は、長崎屋、マイカル、佐川急便、月光荘など、100件以上になる。「会社には一人ひとりの人生の営みがある。倒産は命の問題」をモットーに、経営者に生きる勇気と希望を与え、会社を復興させてきた。1997年、顧問先の社長の自死、98年15歳の娘の死によって一時仕事を中断したが、命を救う使命を受けて再び立ち上がり、苦境の人々と向き合い続けている。著書に「いのちの再建弁護士──会社と家族を生き返らせる」(角川書店)など多数。 ☆講演会終了後、交流会を持ちます。17:00~18:00(参加費1,000円) |

創立30周年記念 連続講座 ―「生と死」から見えてくる「いのち」の絆―【第三回】

| 日時 | 2012年10月26日(金) 19:00-21:00(受付18:30~) |

|---|---|

| 講師 | 《今を生きることと永遠》 講師:田畑 邦治氏 (生と死を考える会理事長・白百合女子大学教授) |

| 内容 | 「人、死を憎まば、生を愛すべし。存命の喜び、日々に楽しまざらんや。」(『徒然草』九三段) 私たちの先人は、与えられている今の時間、今日一日のいのちの意味を深く感受してきました。私たちは「時間は過ぎ去るもの」と思いがちですが、この時間の中に、時間を超えた何かが存在するのでしょうか。古来「永遠」と言われてきたことはいったい何を意味するのでしょうか。私たちの日常の経験を掘り下げて考えてみます。 |

|---|---|

| 備考 | 講師紹介 1947年生まれ。白百合女子大学教授。NPO法人生と死を考える会理事長。 専攻は宗教哲学・日本思想。主な著書「悲しみを支える言葉」(佼成出版社)、 「新訂ケアの時代を生きる」(看護の科学社)、共編著「哲学-看護と人間に 向かう哲学」(ヌーヴェルヒロカワ)、「キリスト教と日本の深層」(オリエンス宗教研究所)ほか。 現在は特に源氏物語など日本の古典における死生観・宗教観について、 研究・教育・講演などを行っている。 |

創立30周年記念 連続講座 ―「生と死」から見えてくる「いのち」の絆―【第二回】

| 日時 | 2012年9月28日(金) 19:00~21:00(受付18:30~) |

|---|---|

| 講師 | 絆といのち 講師:森 一弘氏(カトリック司教) |

| 内容 | 夫婦の絆、親子の絆、地域との絆などなど、様々な絆がある。絆は、独りでは生きていけない人間にとっては、かけがえのない命綱のようなものである。 そんな絆に真実の愛が吹き込まれる時、絆は一人ひとりの人生に喜びを灯し、確かな希望となって永遠につきない交わりへの道を開く。実に愛に息吹かれた絆は命の輝きの源泉である。 今回、無縁社会の到来と言われる現代日本社会を念頭に置きつつ、改めて人にとっての絆、愛、命の意味を確認したい。 |

|---|---|

| 備考 | 【経 歴】 1938年横浜生まれ。67年ローマでカトリック司祭に。85年司教に叙階。2000年まで東京教区補佐司教。現在、真生会館理事長として、講演活動、執筆活動、黙想指導などにたずさわる。主著に『人の思いをこえて』『カトリック司教がみた日本社会の痛み』『心の闇を乗り越えて』、五木寛之氏との対話『神の発見』など、多数。 |

創立30周年記念 連続講座 ―「生と死」から見えてくる「いのち」の絆―【第一回】

| 日時 | 2012年6月22日(金) 19:00~21:00(受付18:30~) |

|---|---|

| 講師 | 「たまきはる命」としての生死 ―呼応する魂の響き合い 講師 釘宮明美氏(白百合女子大学宗教科准教授) |

| 内容 | 【講演内容】現代医学は死を遠ざける技術を発達させてきたが、その一方で終末期医療の問題や自殺者の増加、さらには記憶に新しい大震災による無数の犠牲者など、現代を生きる私たちは、新しい有りようで死と死者をめぐる課題に晒されている。生は死によって初めて完成されるとも言えるが、その意味では未完に終わった生をどう考えるべきなのか。死者と生者との間にも時空を超えたつながりがあり、死者は生者に働きかけている。他方、生者は死者のあり得たかもしれない生を、自らの生を全うすることで共に協働して完成していく。そのような「魂の極まれるところ」としての「いのち」の響き合い、絆について考えてみたい。 |

|---|---|

| 備考 | 【講師略歴】1968年大分市生まれ。現在、白百合女子大学宗教科准教授。専門はキリスト教思想(特に森有正)、文学。共著に『いのちに寄り添う道』(一橋出版、2008年)、『キリスト教をめぐる近代日本の諸相』(オリエンス宗教研究所、2008年)、主要論文に「森有正における<経験>の創造」(季刊「現代文学」、2005年)、「魂の認識への献身――神谷美恵子小論」(季刊「現代文学」、2007年)など。 |

【記念コンサート】 アンサンブルアンジェリカによるライアーの演奏と交流のひととき。 ライアーの音色でゆったりとした時間を過ごしませんか。

| 日時 | 5月12日(土)14:30~16:00(受付14:00~) |

|---|---|

| 講師 | [演奏]アンサンブル アンジェリカ 演奏予定曲目:こもりうた、アイリッシュメロディー、 クラッシック曲、他、 |

| 内容 | ライアー(Leier)について: ライアーは、1920年代にルドルフ・シュタイナーの思想に基づいて、ドイツの彫刻家と音楽家の手により、治療教育のための新しい楽器として作られました。原型となる弦楽器は、古代メソポタミアやエジプトにリラという竪琴として存在し、ギリシャ神話にも登場しています。日本では、「千と千尋の神隠し」の主題歌の演奏に使われたことにより、広く知られるようになりました。 |

|---|---|

| 申込方法 | アンサンブル アンジェリカの紹介: アンサンブルアンジェリカは、ライアーアンサンブルとして2005年に結成されました。アンジェリカは、イタリア語で天使のような、という意味です。ライアーの独特の音色は、時に天上界の音のようなイメージをもたらしますが、調和のとれた美しい音色を奏でられるように、との願いをこめてつけられました。東京を中心に、演奏活動を行っています。 |

記念講演会「食べること 生きること」

| 日時 | 2011年5月14日(土) 14:30~16:00 受付14:00~ |

|---|---|

| 講師 | 五島 朋幸 氏 (ふれあい歯科ごとう代表) |

| 内容 | 現代日本の一つの大きなトピックは、「長寿社会」になったことです。これは、十分な栄養状態が保てる平和な社会がきたというだけでなく、医学の飛躍的な進歩が貢献していることは疑いようもありません。しかし、誰もが願う不老長寿に近づいてた「長寿社会」であるにもかかわらず、なぜか社会に歓迎ムードがありません。むしろ、急速な高齢化は社会問題として捉えられるようになりました。それならば、いったい医学の進歩とは何だったのでしょうか。 人間の口の機能はいくつかあります。食べること、話すこと、息をすること。いずれも人間が人間らしく生きるために必要不可欠な機能です。中でも、口から食べることの効果は計り知れないものがあります。一口のゼリー嚥下から意識が清明になり、長い長いベット上だけの生活から車椅子に移乗できるまでになった方がいます。口から食べることで家族に笑顔が戻った例もあります。口から食べることは人間として生きる本質なのかもしれません。 現代の技術は、口から食べられなくなったときの代替栄養手段を獲得しました。しかし、「口から食べる」ことの代替手段はいまだにないし、今後とも現れないでしょう。だとすれば、人間らしく生きるために医療は、社会はもっと「口から食べる」ことにこだわるべきではないでしょうか。食べることを大切にするケアこそが日本の高齢社会に明るい光を照らすかもしれません。 |

|---|---|

| 備考 | <講師紹介> 昭和40年広島県生まれ。平成3年日本歯科大学卒。平成9年訪問歯科診療に取り組み始める。平成15年ふれあい歯科ごとう代表。日本歯科大学生命歯学部臨床講師、慶応義塾大学非常勤講師、東京医科歯科大学非常勤講師。博士(歯学)。日本プライマリ・ケア連合学会評議員、NPO法人・生と死を考える会理事、新宿食支援研究会代表幹事。作家。ラジオパーソナリティー。 |

「葬式は、いらない!?」 ~自分らしい葬式のあり方を考える~

| 日時 | 2010年11月13日(土)14:00~16:30 受付13:30より |

|---|---|

| 講師 | 講師 島田 裕巳氏 (宗教学者 東京大学客員研究員) |

| 内容 | 死は避けきれず、突然来ることがあり、その後の葬式には、準備するための時間が十分かけられることができませんが、自分の葬式ができるのは1回きりです。 1部:講師による講演 |

|---|---|

| 備考 | <講師略歴> <講師からのメッセージ> |

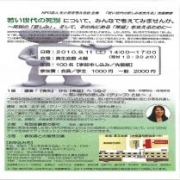

「若い世代の悲しみを支える」支援事業 若い世代の死別について、みんなで考えてみませんか。 ~死別の「悲しみ」、そして、その先にある「希望」を支えるために~

| 日時 | 2010年9月11日(土)14:00~17:00 受付13:30より |

|---|---|

| 講師 | 米虫圭子氏(グリーフ・カウンセラー/臨床心理士) |

| 内容 | 20代や30代といった若い世代で大切な人を亡くすことは少ないかもしれません。しかしながら、若い世代でも死別の「悲しみ」や「苦しみ」、「生きづらさ」を感じたりすることはないでしょうか?シンポジウムでは、死別をされた方の心のケアを実践されている専門家、実際に死別を経験した会員と共に「若い世代の死別」について考えることで、周りの者の理解を深めると同時に、死別に向き合っている若い世代に対して「孤独感の解消と安心感」、その先にある「希望」を支えられたらと願っています。 1部:講演「『喪失』から『希望』へつなぐ~若い世代の悲しみ(グリーフ)とは~」 2部:死別体験者の語り 3部:参加者との意見交換 |

|---|---|

| 備考 | 【講師紹介】 *支援事業スタッフ : 中里和弘 金澤紀子 北村久仁子 志賀育代 前田邦博 佐野千代 藤井忠幸 中川京子 野見山ふみ子 田畑邦治 |

記念講演会―魂のありかを尋ねて「源氏物語」と現代人の生死

| 日時 | 2010年5月29日(土)14:30~16:00 受付14:00~ |

|---|---|

| 講師 | 田畑邦治氏 本会理事長・白百合女子大学教授 |

| 内容 | 本会の2009年度教養講座では,1年間にわたり「源氏物語の死生観」をテーマに勉強してきました。 光源氏の生涯は,母である桐壷の更衣の死に始まり,紫の上の死によって幕を閉じ,さらに次世代の人物たちを描く宇治十帖でも,姫君たちの死が大きな意味を持ちます。しかし,源氏物語において死は死に終わるものではなく,深く静かな川のように世界に影響を及ぼします。又この世に棲む人は,亡き人の魂のゆくえを尋ねてやみません。紫式部が夫との死別体験を味わい,窮屈な宮仕えにあっても,不屈の精神で描こうとした人間の真実とは何であったのか。現代人の魂のありようをも考えながら、あらためて千年の物語 に 耳を傾けてみたいと思います。 |

|---|---|

| 備考 | 【講師紹介】 北海道函館市生まれ。現在、白百合女子大学教授(哲学・宗教学)・キリスト教文化研究所所長のほか、東京医科歯科大学・東邦大学大学院・聖母大学大学院講師、日本カトリック教育学会会長、 2003年5月より「NPO法人生と死を考える会」理事長 【主たる著書】 (単著)出会いの看護論・人間の尊厳と他者の発見 看護の科学社 新訂 ケアの時代を生きる・かかわりと自己実現、看護の科学社 悲しみを支える言葉・古事記から芭蕉まで、佼成出版社2005年 (共編著)生と死の意味を求めて、生と死を考える会編 一橋出版 哲学・看護と人間に向かう哲学、ヌーヴエルヒロカワ、2003年 (専門領域)哲学的人間学、宗教哲学、倫理学 (現在は特に東西の死生観、対人関係の人間学・倫理学を中心) |

チャリティ講演会「いのちの危機と輝き―アフリカの生死と日本の社会」

| 日時 | 2009年10月31 日(土) 13:30~15:30 受付13:00~ |

|---|---|

| 講師 | 徳永瑞子氏 (アフリカ友の会・聖母大学教授) |

| 内容 | 講師からのメッセージ 私は、中央アフリカ共和国の首都バンギでエイズ患者の支援活動をしています。現地ではラジオが大変普及し情報手段となっています。日本では自殺者が年間3万人を超えていることをフランス国際放送が伝えたとき「日本は生活が豊かなのになぜ自殺をするのですか」という質問を何回も受けました。その度に私は答えに窮しました。「日本人は心が貧しい」「物に恵まれていても幸せではない」と答えても彼らは理解しませんし、私も正しい答えにはなっていないと思うのです。アフリカでは、毎日満足に食べられない子どもたちが、満面の笑みをうかべています。エイズ患者さん達は、極貧の中で希望を失わずに生きています。なぜ、彼らは輝いているのかを考えてみたいと思います。 |

|---|---|

| 備考 | 講師プロフィール:1948年熊本生まれ。看護師・助産婦として国立東京第2病院勤務の後、1971年から8年間ザイール共和国で医療活動に従事され、また愛育病院、聖母病院勤務を経て、1985年にはエチオピアの干ばつ被災民の救援活動に参加されるなど、アフリカの人々に対する支援活動に積極的に従事してこられました。1991年、アフリカのHIV(AIDS)感染者の治療と生活支援、感染予防のため、NGO「アフリカ友の会」を組織し、1993年には中央アフリカ共和国首都バンギ市内に「ブエラブ保健センター」を開設しました。現在も、聖母大学で国際看護学を講じながら、エイズ患者への支援などアフリカとのつながりを持ち続けています。若き日のアフリカでの助産婦奮闘体験を描いた『プシマカシ』はカネボー・ヒューマンドキュメンタリーで大賞を受賞。のちにテレビドラマ化されました。 ☆講演会終了後、茶話会を行います。16:00~17:00(聖母病院5階レストラン「シャレーム」) |

講座&ワークショップ 【逆算から考える生と死】

| 日時 | 2009年9月12 日(土) 13:30~17:30 |

|---|---|

| 講師 | 青木和広氏:エンディングプランナー・㈱リニア・コーポレーション代表 島村八重子氏:全国マイケアプラン・ネットワーク代表 |

| 内容 | みなさんは、自分の死をどのように迎えたいのか考えていますか?また、死の前に訪れる生活について、介護を始めとした様々な問題について、漠然とした不安を抱えていませんか? どのように生き、どのように死を迎え、葬送されていきたいのか、また、もし介護されるのであればどのようにケアしてほしいのかなど。「自分の生と死」を見つめ、最後まで「自分が望むように生き切る」ことができ、漠然とした不安を希望に変えていくための機会として、下記の講座&ワークショップを開催いたします。皆さんのご参加をお待ちしています。 1部:講座「死を考えることで見えてくる生き方」 ~終末期をどのように過ごすのか~ 2部:ワークショップ「ケアプランについて」 ~介護が必要になったとき、どうして欲しいか~ 3部:ディスカッション「ライフプランについて」 ~今をどう生きていくのか~ 司会:前田邦博(本会理事・文京区議会議員) |

|---|---|

| 備考 | 講師プロフィール 青木和広氏:9歳の時の母親の死やNY での9.11 テロの経験などから 死生学とビジネスを融合させようと、エンディングプランナーという職業を創り、死ぬ前の欲求に応えるためのホスピタル業を営んでいる。無宗教。団塊Jr世代。セミナー勉強会毎月開催中。http://endingplanner.com/index.html 島村八重子氏:義父の在宅介護と看取りをきっかけに高齢者介護問題に関心を持つようになる。2000年の介護保険施行時より2007年10月まで、義母のケアプランを自己作成。2001年9月、全国マイケアプラン・ネットワークを立ち上げる。「全国マイケアプラン・ネットワーク」とは、介護保険を利用する際に、作成するケアプランをケアマネジャーに丸投げせずに、自ら立てている本人や家族のネットワークです。発足して以来、「利用者はケアプラン作成に主体的にかかわろうよ」と活動してきました。全国マイケアプラン・ネットワーク。http://www.mycareplan-net.com |

記念講演会「いのちの宇宙と私」

| 日時 | 2009年5月30日(土)14:30~16:00 受付14:00~ |

|---|---|

| 講師 | 葉祥明氏(絵本作家・画家・詩人) |

| 内容 | 葉祥明氏は、『再び会う日のために』(愛育社)『ひかりの世界』(佼成出版)『地雷ではなく花をください』(自由国民社)『もういちど会える』(大和書房)など、生と死をテーマにした美しい本もたくさん出しておられます。 ご自身の、大切なお姉さまとの死別という体験も含め、いのちについて、お話ししていただきます。美しい絵のスライドや詩の朗読もあり、会場からの質問にも答えていただけます。 |

|---|---|

| 備考 | 葉祥明【本名:葉山祥明】1946年熊本市に生まれる。創作絵本『ぼくのべんちにしろいとり』でデビュー。1990年創作絵本『かぜとひょう』でボローニャ国際児童図書展グラフィック賞受賞。1991年、北鎌倉に葉祥明美術館。2002年、葉祥明阿蘇高原絵本美術館を開館。郵政省ふみの日記念切手にメインキャラクターの「JAKE」が採用されるなど、画家としての評価も高い。近年では『地雷ではなく花をください』(日本絵本賞読者賞受賞)などをはじめ、人間の心を含めた地球上のあらゆる問題をテーマに創作活動を続け、『イルカの星』『心に響く声』などの作品が好評を得ている。ホームページ http://yohshomei.com/ |

1日集中セミナー「尊厳を守る在宅ケアとは」

| 日時 | 2008年11月8日(土)午前10時30分~午後4時30分 (受付開始午前10時~) |

|---|---|

| 講師 | 池田敦子氏(本会会員・元東京都議会議員・NPO法人VIVID(ヴィヴィ)代表理事) 秋山正子氏(白十字訪問看護ステーション 所長) 五島朋幸氏(本会理事・ふれあい歯科ごとう 代表) 藤本進氏(フジモト新宿クリニック 院長) |

| 内容 | 誰もが迎える「老」「病」「死」。それを支える医療と介護。その現場では、今、在宅ケアへの移行が進んでいます。しかし、そこでは、人間の尊厳の問題はないがしろにされている感があります。今回、在宅ケアにさまざまな立場でかかわる講師からお話をうかがい、「尊厳を守る在宅ケアとは」について、考えていきたいと思います。 |

|---|

色彩ワークショップ「色彩で開く心の扉」

| 日時 | 2008年7月12(土)13:30~16:30 |

|---|---|

| 講師 | 講師 江崎泰子氏 ハート&カラー/色彩心理カウンセラー |

| 内容 | 講師からのメッセージ ピカソの有名な「青の時代」は、無二の親友を亡くしたことがきっかけで始まります。およそ5年に渡って使い続けた青。それは彼の喪失感を癒し、心が再生するために必要な色だったのではないでしょうか。 ピカソに限らず、身近な人を失った後、青や黒、紫といった特定の色しか身につけることができなかったという話をよく耳にします。人は無意識のうちにその時の自分に必要な色を求めているのでしょう。色彩には、人の心を元気にしたり、癒したりする様々な作用があるのです。それを研究するのが、私が携わっている「色彩心理」という分野です。 私は長年、色彩心理や色彩セラピーを専門に学ぶ講座を主宰してきましたが、ある時、頭の先からつま先まで全身真っ黒で、おまけに黒いサングラスをかけた女性がいらしたことがありました。50代くらいのその方は、何ヶ月かたってようやくワークショップで少しずつ黒以外の色を表現されるようになりました。それと共に、最愛の夫を亡くしたばかりだということや、内に留めていた悲しみや怒り、喪失感などの感情を口に出されるようになったのです。やがて、黒という鎧で身を守っていた彼女に少しずつ色が戻り、1年間の講座を修了されたときには、パステルカラーの柔らかい色を身につけられていたことをよく覚えています。 色彩は、言葉にならない気持ちを表す「もうひとつの言葉」です。自由に色を使うワークショップで、あなたも自分の心と対話してみませんか。 |

|---|---|

| 備考 | 言葉にならない激しい思いが、色や音に共鳴したことはありませんか? 「色は心のメッセージ」。長年、色彩心理カウンセラーとして活動してきた江崎さんは言います。 江崎さんたち「ハート&カラー」のスタッフは、災害や犯罪で被害を受けた子どもたちや、 高齢者の施設などでも、色を使って心をほどき、元気にする活動を続けています。 本会会員でもある江崎さんに、自由に色を使って心の扉を開く色彩ワークショップをお願いしました。 ☆講演会後、講師を囲んで茶話会 16:30~18:00(同会議室/参加費1000円)を行います。 |

記念講演会-体と心からみる「魂の痛み」

| 日時 | 2008年5月31日(土)14:15~15:45 |

|---|---|

| 講師 | 飯嶋正広氏 高円寺南診療所(国際統合医学)所長 |

| 内容 | 講師からのメッセージ 心療内科、心身医学は、心と体は一体であるという立場から身体的要因だけでなく、心理的社会的要素に配慮して病気の研究・診療を行う医学です。心療内科の専門医のなかでは、さらに霊的要素に対する配慮の重要性が議論され始めています。 病から快復するのは、患者自身の力(体力・気力・気づき)が基本です。でも、体の症状で悩む患者は心にトラブルが生じていても自分の心の問題に気づいていないか、気づいていたとしても一人で孤独に耐えているばかりで他人に心のうちを触れてもらいたくないというケースを数多く経験しています。 そのため現場では、心と体だけでなく、無意識の領域、すなわち魂のケアが必要になります。患者自身が体と心の関係を理解し、「魂の痛み」に気づくことによって、病い(苦しみ、憂い)からすっかり解放されることがあります。現場での実例を紹介しながら、お話しします |

|---|---|

| 備考 | 花粉症にアトピー性皮膚炎、頭痛に腰痛、高血圧、不眠、いらいら、抑うつに無気力・・・。 現代にあって、体や心に何のトラブルもないという人はむしろ少ないのではないでしょうか? でも、その背後には、自分でも気づかない「魂の痛み」が潜んでいることがしばしばあるそうです。 アレルギーやリウマチ、東洋医学や漢方などの専門医でもある先生に、心療内科、心身医学の第一線の現場から、病気の背後にある「魂の痛み」や、現代の医療の問題などについて、お話をしていただきます。 |

「いじめ防止を他人事にしないために」

| 日時 | 2007年7月13日(金)18:30~20:30 |

|---|---|

| 講師 | 草柳 和之氏(メンタルサービスセンター代表・カウンセラー. 元・早稲田大学講師) |

| 内容 | 昨年の後半以降、いじめ問題と、同問題による自殺が、マスコミに大きく取りあげられています。今回の講演会では、ドメステイック・バイオレンス(DV)、虐待問題を中心に、「人間の暴力的な側面をいかに克服するか」を探求してきた心理臨床家の草柳和之氏が、いじめ問題を他人事にしないための切り口を徹底して語ります。我々は「被害側になった際に何ができるか」だけでなく、「加害者の親になった際に、どう発想する必要があるか」という視点が、本当は不可欠です。さらに、教師や学校側の対応が後ろ向きな発想になりがちである点をいかに考えるか、という側面を含め、総合的な問題提起をしていきます。 |

|---|---|

| 備考 | 草柳和之氏プロフィール: メンタルサービスセンター代表・カウンセラー. 元・早稲田大学講師 日本で初めてDV加害者の心理療法の体系的実践に着手,その方法論の整備、専門家向け研修会の提供等により、この分野をリードしてきた。TV出演などを含むマスコミ対応、全国にわたる講演活動、執筆活動を通じて、男性がDVや性暴力の問題に取り組む重要性を社会に向けて提言し続けている。 NPO法人日本ホリスティック医学協会理事。 著書に『ドメスティック・バイオレンス』(岩波書店)、『DV加害男性への心理臨床の試み-脱暴力プログラムの新展開』(新水社)、文部省(当時)委嘱DV啓発小冊子を共同執筆。 |

「心の絆療法」-ある精神科医の生きざまとしての療法-

| 日時 | 2007年4月8日(日)14:15~15:45 |

|---|---|

| 講師 | 斎藤友紀雄氏 日本いのちの電話常務理事・青少年健康センター会長・内閣府「自殺総合対策の在り方」検討委員 |

| 内容 | 講師からのメッセージ: 思春期問題やいのちの電話に関わった精神医学者として知られた故稲村博氏(元一橋大学教授)が亡くなって10年余りになる。彼を記念する意味もあって、最近いくつかの精神医学雑誌に彼の残した業績について書いた。彼の生きざまと、その臨床に根ざした治療理論は、専門家だけでなく広くこころのケアという役割を担っている人たちに、多くの示唆と感動を与えるであろう。 |

|---|

ホスピスから学ぶ対人援助~安易な励ましではない方法で苦しみと向き合うために

| 日時 | 2007年2月12日(月)14:00~15:30 |

|---|---|

| 講師 | 小澤 竹俊氏 (ホスピス医 めぐみ在宅クリニック院長) |

| 内容 | 講師からのメッセージ 「なぜ私が、こんな病気で苦しまなくてはいけないのですか?」 このような言葉を投げかけられて、言葉を失う場面に遭遇することがあります。安易な励ましが通じない理不尽な苦しみを抱えた人と、どのように向き合っていったらよいのでしょうか?どれほど心を込めて向き合っていっても、病気そのものを治すことが困難な場合があります。治療方法が見つからなくて、小さな希望の光も見えてこなくて、人生が壊れてしまったとしか思えない苦しみの中で、人は今を生きていくことなどできるのでしょうか?この難しい問いかけに、ホスピスで学んだ「対人関係のヒント」をわかりやすく紹介したいと思います。 |

|---|